L’exposition des oeuvres de Jacqueline Salmon (musée Réattu, Arles, 2022; Galerie Dupont, Paris, juin 2023) fut l’occasion de se pencher sur l’image sexuée du Christ et sur son interprétation. Notre étude nous amène à la relier à un héritage iconographique extra-occidental.

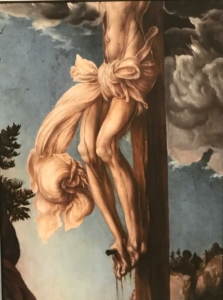

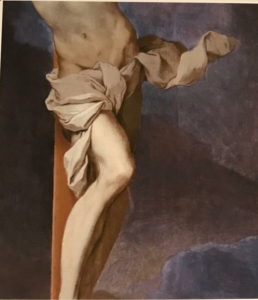

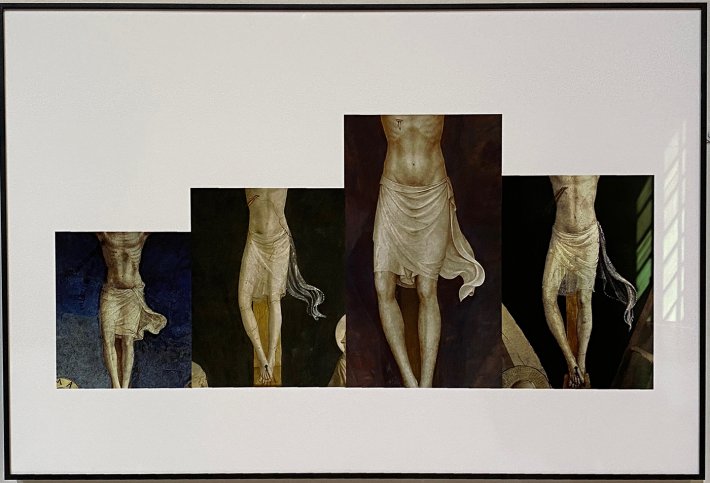

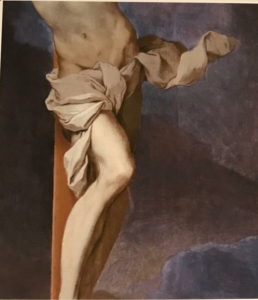

Les photographies de Jacqueline Salmon avaient pour thème le Périzonium, linge drapé autour des reins du Christ crucifié. Elles sont tirées de scènes de la Passion, crucifixions, dépositions de croix, ou encore mises au tombeau, allant du moyen âge au Grand Siècle.

Les « morceaux » choisis par la photographe se concentrent sur le bas ventre du Christ, et sont parfois élargis quand l’artiste le juge plastiquement nécessaire. Par le jeu des cadrages, la photographe réinvente les oeuvres anciennes pour proposer une création nouvelle.

Exposition Jacqueline Salmon, Galerie Dupont, printemps 2023

Jacqueline Salmon © 2022 / Jean Malouel, 1400

Jacqueline Salmon © 2022 / Lucas Cranach 1503

Jacqueline Salmon © 2022 / Crucifixion, Lubin Baugin, vers 1641

Ce qui frappe grâce à la proximité des photographies est la sinuosité des corps du christ. Les ondulations serpentines donnant globalement l’impression de corps dansant.

L’intérêt du travail permit, outre le geste artistique, la confrontation d’oeuvres géographiquement éloignées.

Ce recensement fut l’occasion d’aborder les manières de représenter historiquement le sexe du Christ dans les scènes de la passion. Sexe caché par le périzonium, linge de pudeur, ou sexe donné implicitement à voir à travers la transparence du tissu. Suivirent les excentricités des représentations avec l’envol du voile de pudeur, depuis Roger Van der Weyden., les noeuds surdimensionnés du drapé ou autres façons de souligner les parties génitales à l’époque de la renaissance. Certains drapés maniéristes allant jusqu’à se lever tel une image érective.

Crucifixion de Villars-les-moines, 1/2 XIe

Jacqueline Salmon © 2022, Crucifixions Fra Angelico

Rogier van der Weyden, Crucifixion, 1440-45

Jacqueline Salmon © 2022 / Petrus-Christus

Jacqueline Salmon © 2022 / Crucifixion, Lubin Baugin, vers 1641

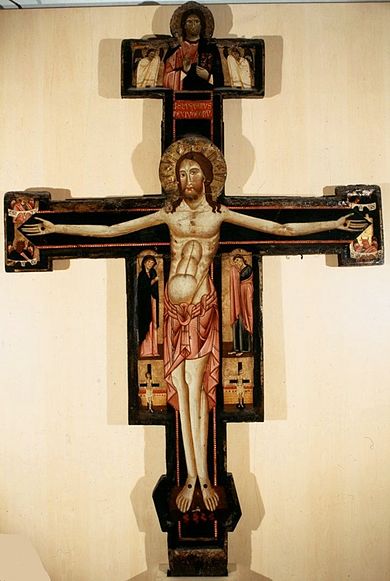

Plus étonnant pour nos esprits coupés de la tradition, fut la découverte de certaines icônes de la crucifixion sur lesquelles la musculature proéminente du ventre du Christ est clairement apparentée à un sexe en érection.

Crucifix de saint Damiano, XIIe s.anonyme, Ombrie

Crucifix de San Damiano, détail

Bonaventura Berlinghieri. Painted Cross, 1260-70

Jacqueline Salmon © 2022 / Bonaventura Berlingheri, Christ en croix, 1260-1270

Si Pietro Aretino (1492-1556), dans ses livres sur l’humanité de Jesus Christ, et dans un contexte de redécouverte des mondes païens greco romain, incitait à honorer comme l’Antiquité les images de virilité, sur des icônes plus anciennes d’époque byzantine, ce sont les débats des premiers temps du christianisme, au sujet de la nature du Christ qui est à souligner.

En 451, lors du concile de Chalcédoine, monophysites et nestoriens furent définitivement qualifiés d’hérétiques par l’église romaine catholique.

La croyance en « un seul et même Fils, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme » était affirmé. Il s’agissait d’assoir la croyance nouvelle en une incarnation du divin et de créer les images du nouveau Dieu incarné. Engendré, il devait rejoindre en son humanité l’homme créé à son image.

L’historien de l’art Leo Steinberg donna une analyse de cette iconographie dans son essai The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion (Pantheon, 1983). C’est lui qui inventa le terme de « Ostentatio genitalium » pour désigner l’emphase artistique des parties génitales du Christ. Il écrit : “Delivered from sin and shame, Christ’s sexual member bespeaks that aboriginal innocence which in Adam was lost.” And the ostentatio genitalium tradition trades on a “erection-resurrection equation”.

Crucifixion de Wolf Huber, (ca. 1543)

Ce qui est traditionnellement donné à voir serait une porte vers le mystère de la chair crucifiée et revivifiée, tant dans les crucifixions, que les dépositions de croix ou les mises aux tombeaux, images d’un Dieu vivant et sauveur, ayant traversé la mort, et dont la passion signait la qualité d’époux rédempteur des âmes.

…Au delà de ces considérations dogmatiques, il nous semble que dans les représentations issues des premiers temps du christianisme, l’héritage de la conception d’une divinité suprême, autrefois conçue comme force vitale créatrice, opère également. C’est ce que nous allons voir.

Si l’art paléolithique avait répandu l’image des déesses mères et des vulves, sources de vie, assez tôt un pendant masculin phallique vit le jour, venant compléter les représentations du Divin.

L’Inde offrit en un geste ultime l’image du Lingam, indissocié de sa part féminine la Yoni.

Lingam, Bénares

Shiva Lingam, Kashmir, 7th century, Metropolitan Museum

Revenons à l’exemple des icônes de la Passion, dont le dessin des musculatures s’apparentent à des formes phalliques. Leur vision peut justement évoquer celle du lingam, sexe érigé dans le sanctuaire matriciel.

Il faut savoir que dans l’ iconologie chrétienne, une forme d’éjaculation accompagnait parfois ces images, la plaie du Christ d’où jaillit le sang se trouvant juste au dessus de la forme ventrale. Ce qui était célébré au niveau dogmatique était la noce de l’Agneau, l’Epoux mystique, avec son Eglise.

Crucifix de San Damiano, détail

L’Inde put-elle influencer les premières iconographies chrétiennes ?

Bien que les relations entre le monde hellénique et l’Inde aient existées depuis l’Antiquité, la connaissance de l’Inde est restée mythique durant le moyen âge en Occident. Les relations étaient essentiellement d’ordre marchand.

Il est toutefois à noter la présence d’une communauté chrétienne syro-malabare en Inde, dès le premier siècle après J.C. Un terreau d’échanges entre les deux cultures put y voir le jour. Le crucifix de Saint Damien (chapelle Saint Damien d’Assise) évoqué plus haut est justement typiquement de style syro-byzantin. Or, nous savons que des moines syriens demeuraient en Ombrie lors de sa conception au 12e siècle.

Durant l’occupation portugaise en Inde (à partir du 15es.), tout désir de rapprochement avec l’hindouisme fut volontairement gommé. On se contenta de bien le différencier du christianisme, tout en n’en fournissant aucune étude approfondie. Les portugais imposèrent les rites romains aux communautés chrétiennes déjà implantées sur place et détruisirent des manuscrits syriaques. Il fallut attendre la description de la culture indienne par le Jésuite italien Roberto Nobili (1577-1656), ou les orientaliste anglais du XVIIIe siècle pour que soit diffusée plus largement la connaissance de l’hindouisme en Occident.

Plus concrètement, un substrat commun archaïque nous semble pouvoir être une source commune aux civilisations.

Pour l’Inde, depuis la nuit des temps, dans le tantrisme, le sacré n’est pas séparé du profane et la sexualité imagée tente d’illustrer l’harmonie universelle, jusqu’aux célèbres scènes érotiques des temples de Khajuraho, ordonnées autour de Shiva, créateur fécond de l’Univers, symbolisé par le lingam.

« Tout jusqu’au moindre brin d’herbe est Cakti, Seigneur qui danse avec le monde » écrit Philip Rawson in L’Art du tantrisme, 1952

Shiva lingam, c. 900; British Museum.

Pour rappel, le tantrisme est une manière de penser véhiculée dès le VIe siècle avant JC, dans les Veda, puis les Upanishads. Il s’est répandu au moyen âge dans toute l’Asie et les textes sacrés les plus anciens de l’hindouisme comme du bouddhisme ont intégré les images de ces croyances et pratiques ancestrales.

Si le tantrisme ne fut connu officiellement de l’Occident qu’au XIXe siècle (Sir John Woodroffe), des symboles sacrés représentant la polarité de l’Univers existaient déjà en Occident avant l’avènement du christianisme.

L’Inde tantrique adore dans sa pûjâ (pratique rituelle) un principe masculin inscrit au coeur de la féminité. L’image matricielle prend pour le culte la forme d’objets rituels : le coco de mer, l’oeuf cosmique, le lingam auto-engendré représenté par des pierres naturelles ovales, puis les yantras.

Coco de mer, pratique de la puja, Inde

Couvercle attique, Trois sexes féminins et phalus ailé. vers 430 BC. Musée archéologique national, Athènes

Lingam, oeuf cosmique

En Inde et en Asie, les yantras représentent symboliquement le champ énergétique de la çakti (la puissance suprême), par des diagrammes.

Le Bindu, leur point central, semence de l’Etre, s’étend par extension en mâle et femelle. Il engendre le triangle trinitaire de la yoni, génératrice de l’expansion de l’Univers. Il s’agit d’une mise en image du processus dynamique vital.

Cri Yantra, Népal vers 1700

La divinité première est Une et bisexuée en Inde. Elle peut apparaître sous la forme d’un couple, ou d’un être bisexué partagé en son corps. Or, cet être suprême nécessite une division pour qu’il puisse y avoir acte d’amour, danse, création.

Dans les Upanishads la divinité se divise même en sujet et objet. La danse entre le moi et le cela (aham et idam), principes mâle et femelle, tend vers une union nouvelle.

On peut tout à fait faire le rapprochement avec la course des amants du Cantique des Cantiques et les épousailles spirituelles du christianisme. L’épouse spirituelle étant le miroir dans lequel se reflète le principe mâle de l’Etre.

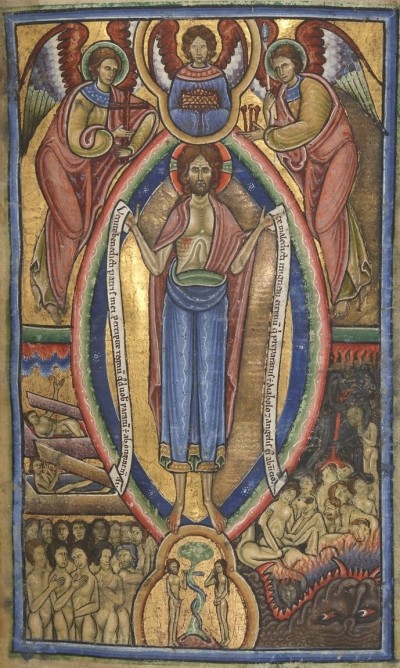

Trinité, Rothschild canticles, Yale University, Beineke Library, Ms. 404, fol. 90, c. 1300

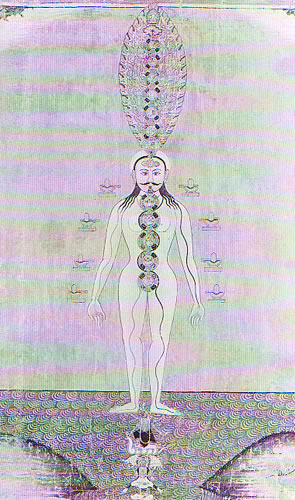

Quant au corps humain il est reflet de la cakti. Illustré en Inde par le corps subtil, il est à l’image du corps cosmique, traversé des prânas.

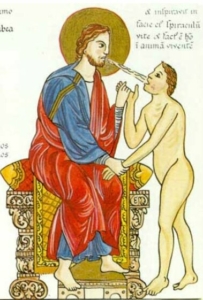

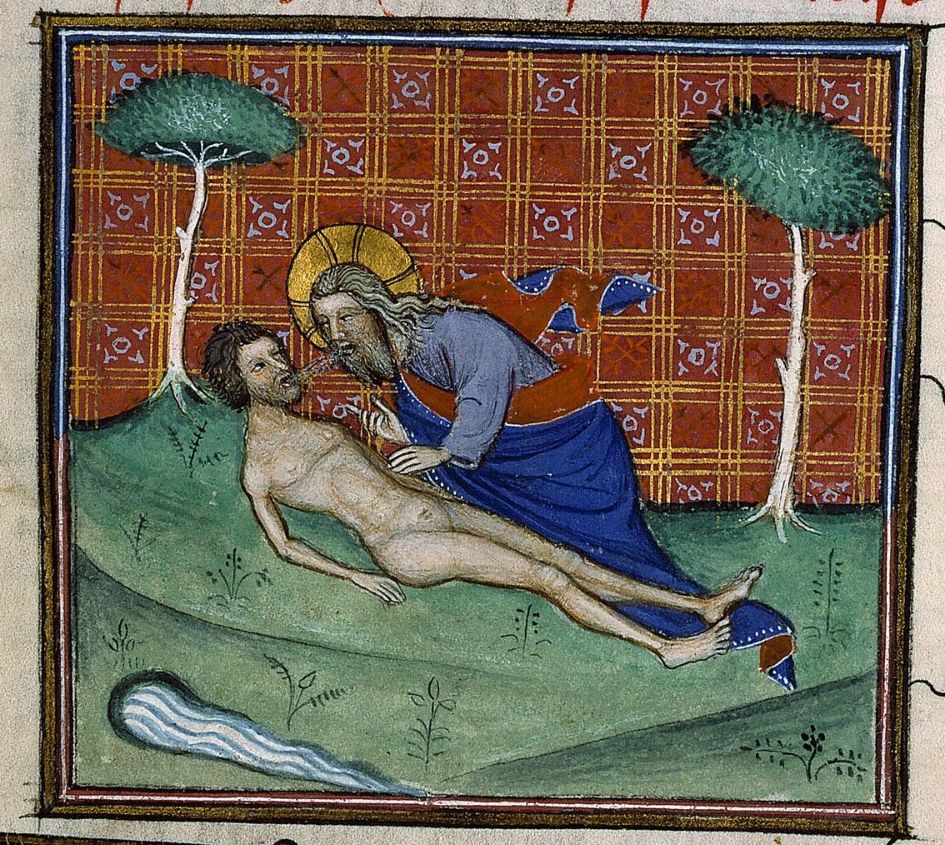

A nouveau, le Prâna ou Souffle n’est pas étranger au monde biblique, Nèphèsh en hébreu, psyché, pneuma, anima, spiritus, dans le monde greco latin. Dieu dans la genèse introduit en l’homme le souffle de vie. L’Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, est lui même Souffle. La genèse est ainsi conçue comme une permanence d’accomplissement du monde.

yogi traversé par la kundalini. Rajasthan, v. XVIII e s

Insufflation d’Adam, Hortus deliciarum, Mont Ste Odile, XIIe s

Insuflation d’Adam, Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 1028, v. 1380-95

Pour le tantrika, le point subtil situé au sommet du crâne, lieu de la rencontre de la transcendance, concentre l’énergie pour la reverser tel une semence de béatitude. Le soufisme connait l’image identique de la tour intérieure. Quant aux Christs phalliques ils feraient également partie des symboles d’énergie créatrice et féconde irradiante.

Christ séraphin, BN, Starsbourg, Ms 2.929

Dans certains yantras la structure propose un carré percé de portes, avec en son centre le lieu de concentration des énergies originelles (correspondant au Om des tantras, ou au temenos youngien…). Les devatas habitées de la même énergie divine rayonnante se trouvent placés aux points cardinaux ou sur les bords du yantra, comme les saints ou évangélistes le sont dans les images chrétiennes, entourant le Christ Christ Roi, le Pantocratore, situé au coeur de la mandorle.

Mandala Tanka

« Christ en majeste (Jesus Christ en gloire à l’interieur d’une mandorle) entoure des quatre evangelistes »Fresque du 15eme siecle. Milan, chiesa di San Siro alla Vepra

Autant de correspondances visuelles qui atteignent au moment du pic des civilisations un même degré d’élévation de lecture. La spécificité des images chrétiennes étant celle de « l’humanation » de Dieu. Le verbe divin fait homme témoigne grâce à l’image christique d’une assomption de la chair vers la procréation spirituelle.

Jean Claude Schmitt et Jerôme Baschet (in « La sexualité du Christ », 1991), ont montré que le Christ phallique est le plus souvent soit le Christ enfant, et ce afin d’assoir son humanité ou le Christ cosmique des scènes de la Passion. Dans sa vie d’adulte il est plutôt montré comme asexué et maternel. La sexualité du divin se démarquant ainsi de la sexualité humaine.

Si le christianisme put masculiniser les figures de Dieu, le père et le fils, les trois personnes de la Trinité offrent des formes en perpétuelle évolution. Ages multiples, Christs enfants, Christs androgynes, Christs phalliques, iconographie allant d’une abstraction iconique à une extrême figuration…Dans les trois religions monothéistes le Dieu est au delà des genres.

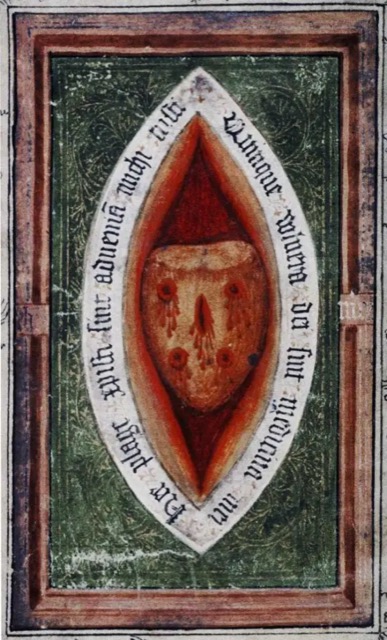

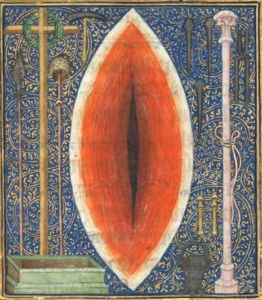

Paternité, miniature, Psautier Ostrov, Bohême, vers 1200 ; Prague

En hébreu, le terme rahamim (utérus) est utilisé pour dire sa grande miséricorde. La complétude féminine toujours présente se retrouve dans les symboles chrétiens des mandorles, auréoles sacrées, fruits, ouvertures, lieux de passage et d’enfantement, à l’image de la plaie du Christ, dont on a dit que le sang pouvait rappeler celui des menstrues. L’iconographie du Christ montrant ses plaies remonte elle à l’époque romane. Le souvenir des images vulvaires archaïque fait écho, reliant les mondes préhistoriques à celui des civilisations.

Toutes offrent à leur manière une richesse iconographique mêlant dans leur conception divine les polarités du monde. Un monde dans lequel le féminin et le masculin s’ordonnent à la création cosmique.

Christ side wound from bodleian library, ms latin, ca-1405-1413

psautier de bonne de luxembourg metropolitan museum , Cloiters, avant 1349

Livre d’Heures d’Isabeau Stuart BnF Latin 1369, la sainte plaie