Hommage à la Femme dans l’œuvre de Jean Antoine Houdon,

par Valérie Roger

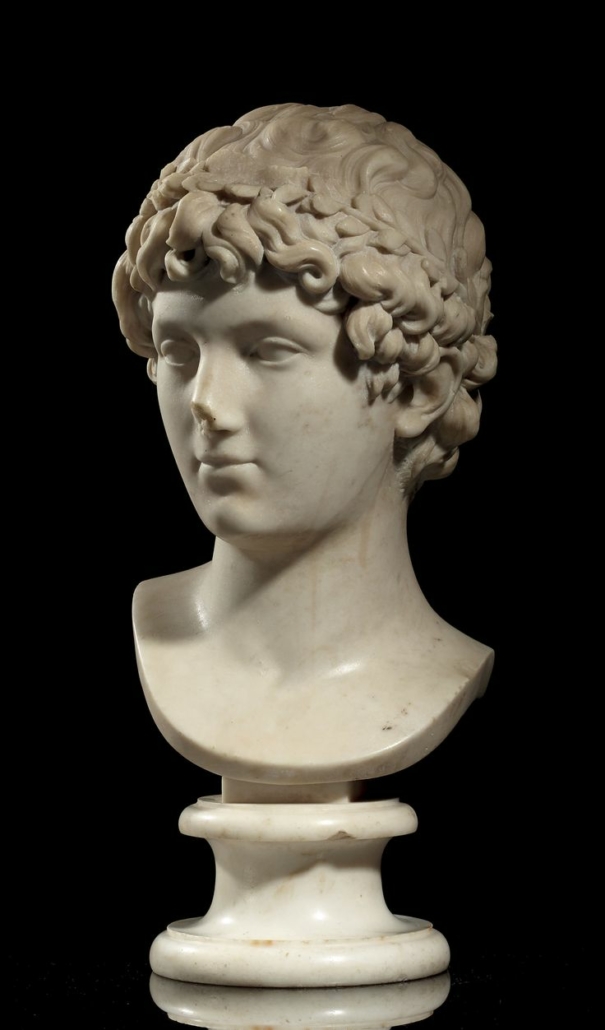

L’entrée du féminin dans l’œuvre de Jean-Antoine Houdon, est inaugurée par le très délicat et charmant buste d’une Paysanne de Frascati.

Paysanne de Frascati, marbre, 1774, musée Cognacq-Jay, Paris

Cette œuvre de jeunesse fut réalisée à Rome. Le plâtre, exposé au Salon Carré du Louvre en 1769, fut acheté par le duc de Saxe Gotha. Buste à l’antique, présenté de face, il apparaît comme un pendant à la tête du « Jeune Romain« .

Les yeux sont à peine esquissés ou clos sur le marbre. La force plastique et la douceur conjuguées démontrent la maturité de l’élève sculpteur, à peine âgé de vingt huit ans.

Plus que la représentation d’une personne réelle, la Contadine de Frascati est une confrontation à la statuaire antique. Morceau de bravoure, dans lequel déjà s’illustre la tendresse du ciseau de l’artiste.

L’histoire d’une carrière et d’une vie de portraitiste commence pour l’artiste avec le célèbre buste de Diderot en 1771, mais également avec le portrait d’une femme d’esprit au caractère peu conformiste, Belle de Zuylen. Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, surnommée dans sa jeunesse Belle de Zuylen, était issue de la haute noblesse néerlandaise. Femme de lettres, musicienne et compositrice elle se démarque par la liberté de son esprit critique. Son premier texte en langue française (intitulé Le Noble), écrit à l’âge de 22 ans, est une satire ironique de son milieu aristocratique. Plus tard dans ses romans et correspondances, elle fera preuve d’indépendance revendiquant l’épanouissement de la condition féminine. Isabelle choisit Houdon pour faire son portrait au moment de son voyage de noces à Paris. Elle épousa Monsieur de Charrière, un gentilhomme suisse, précepteur de son frère.

Le sculpteur reprit le type du buste nu à l’antique et les yeux aveugles. En adoptant cette formule qui traditionnellement célèbre les hommes de Lettres, Houdon consacre ici la femme écrivaine.

Son talent de portraitiste lui valut assez rapidement des commandes princières. Il réalisa pour ses premiers grands mécènes, les ducs de Saxe-Gotha, les portraits du duc régnant, Ernest II, de sa soeur, Federicka Louisa, puis de sa femme, Marie-Charlotte de Saxe Meiningen. Diderot et l’écrivain bavarois Fréderic Grimm l’introduisirent auprès des grands seigneurs russes, dont la famille Galitzine.

A la demande du comte Stroganov, il est dans sa trente deuxième année (en 1773) proposé pour faire le portrait de l’Impératrice de toutes les Russie, la Grande Catherine II. A cette occasion, il se mesure à la femme de pouvoir par excellence, en privilégiant d’en restituer l’intelligence et la malice. Le buste officiel signe dans sa magnificence la reconnaissance de Houdon par les plus grands monarches. La souveraine allait devenir à son tour un de ses principal mécène. Intellectuelle du plus haut rang, admiratrice et soutien de l’Europe des Lumières, elle lui commandera les portraits des grands philosophes et savants français : Diderot, Voltaire, Buffon. Le buste en marbre du musée de l’Ermitage révèle la virtuosité du sculpteur, capable de rendre l’imposant drapé. La chevelure perlée surmontée d’un diadème retombe majestueusement en boucles sur les épaules. La gorge déployée, ceinte du cordon de l’ordre de Saint André, laisse apparaître les veines du marbre de Serravezza. Le visage, rendu vivant par une légère torsion du cou, est animé par les ombres des faussettes et des paupières. L’amorce d’un sourire vient l’éclairer. Bien que Houdon ne fit pas le voyage en Russie, il parvint à capter le charisme de la Grande Catherine en transmettant une part de la psychologie de l’Etre. Après le caractère intemporel des figures à l’Antique naît ici le type du portrait psychologique, invention de l’introspection en sculpture.

Catherine de Russie, marbre, musée de l’Ermitage

Alors que Jean-Antoine Houdon atteint la célébrité, les Salons de 1775 et 1777, au coeur de son œuvre, consacrent éminemment le féminin sous toutes ses formes.

Une Tête de Méduse « coiffée en cheveux mêlés de serpents », médaillon en marbre aujourd’hui disparu, signe cette entrée triomphale. La Gorgone mortelle, le monstre, devenu au fil du temps symbole protecteur du Féminin, était « imitée de l’Antique » selon le livret du Salon. Deux ans plus tard, c’est une Minerve en médaillon, déesse de la sagesse, de la pensée, et des Arts qui est montrée. Puis d’autres figures féminines et mythologiques, une femme sortant du bain, une Naïade, et enfin la Diane, déesse de la nature sauvage.

Houdon avait choisi, enfreignant toute règle académique, de la présenter nue et sexuée. La déesse de la chasse, avec pour seuls attributs un arc et des flèches, était saisie dans le mouvement de la course, arborant dans sa chevelure le croissant de lune, l’astre de la nuit. Le Salon présentait le buste en marbre, alors que le plâtre en pied était visible dans l’atelier de l’artiste. Il fut critiqué pour atteinte à la pudeur. S’en suivirent des remaniements comme sur le bronze du Louvre lorsque l’administration décida de refermer la vulve, mutilant l’oeuvre première pour pallier l’ excès de réalisme.

Houdon, Diane, bronze, 1790, Musée du Louvre

Détail bronze du Louvre, photo. VR

Détail, bronze du Louvre, photo.VR

Outre ces figures allégoriques et mythiques incarnant avec force un idéal féminin, Houdon présente au Salon de 1775 quatre portraits de femmes, dont celui de la première femme artiste comptant à son oeuvre.

La belle cantatrice Sophie Arnould venait de connaître la gloire dans son interprétation de l’ Iphigénie en Aulide de Gluck. Houdon choisit de réaliser son portrait en un buste dit « de théâtre », au moment où elle supplie les Dieux avant le sacrifice. Sa bouche est entrouverte et ses yeux révulsés implorent intensément le ciel. Houdon s’illustre à rendre la chevelure en partie voilée, relevée en coques, parée de perles et de roses, ainsi que les chairs du cou et de la poitrine. Comme dans d’autres portraits féminins à venir, le trépans, les ciseaux, la gradine, façonnent le marbre avec brio.

Malgré sa célébrité et son aura, Sophie Arnould, proche de Marie-Antoinette, devait mourir dans la misère, le 22 octobre 1802. Le chansonnier Charles collé écrivait dans son Journal (1868, vol. II) » je n’ai point encore vu dans la même actrice rassembler à la fois plus de grâce, plus de vérité de sentiments, de noblesse d’expression, de belles études, d’intelligence et de chaleur ; je n’ai point encore vu de plus belles douleurs, toute sa physionomie les peint …sans que son visage ne perde le moindre trait de sa beauté« .

Sophie Arnould, marbre, musée du Louvre, Paris

Au côté du buste de la cantatrice, étaient exposés au Salon de 1775, les portraits de la baronne de la Houze et de Madame His, respectivement femmes de diplomate et de banquier. Puis ceux de figures féminines de l’aristocratie de l’Ancien Régime, la comtesse du Cayla et bientôt le buste de sa mère exposé en 1777.

La baronne de la Houze était l’épouse de l’ambassadeur de France à Parme, puis à Copenhague. Le buste autrefois identifié à son modèle est aujourd’hui considéré comme étant celui de Madame de Vermenoux.

Madame de Vermenoux, Huntington Art Museum

Madame de Vermenoux, Huntington Art Museum

Mariée à l’âge de 17 ans à un banquier parisien, veuve deux ans plus tard, cette dernière fut surnommée « l’Enchanteresse ». Introduite dans les cercles intellectuels de Paris et de Genève, elle continua après le décès de son époux, à y faire l’admiration de tous. On y louait son charme, son esprit et la noblesse de son caractère. Le grand marbre conservé à la Huntington Gallery est à rapprocher des bustes de femmes de ces années pour l’ampleur du drapé, la somptueuse chevelure à rouleaux, le rendu de la dentelle du corsage, les chairs de la gorge déployée. Une grâce particulière émane du doux visage aux lèvres à peine entrouvertes. Avant que naisse la photographie, le talent du sculpteur à rendre vivante la matière la plus dure donne jusqu’à l’impression d’un cliché pris sur le vif.

Autre buste de femme appartenant au cercle des banquiers, celui de Madame His. Marie Anne de Vastre, était l’épouse du banquier allemand, Pierre François His. Son portrait conservé à la Frick Collection de New York ravit les visiteurs qui peuvent admirer le rendu de la texture des tissus, le poli des carnation, les creux profonds des ondulations de la chevelure, les jeux d’ombre et de lumière. La lanière qui traverse la poitrine peut faire allusion à un baudrier pour ce buste dont le costume est idéalisé plus que contemporain. Le contraste entre la légèreté de la tunique et le drapé massif est saisissant de maîtrise. Son regard à son tour nous dévisage. Nous avons là un bel exemple de la trouvaille technique de l’artiste qui par le creusement des pupilles et la goutte de matière laissée en surplomb arrive à redonner l’éclat présents dans les yeux.

Madame His, The Frick Collection, New York

Madame His, The Frick Collection, New York

Suit le buste de la comtesse du Cayla, issue de la noblesse de Jaucourt, qui apparaissait au Salon sous les traits d’une bacchante (Bacchus illustrant les armes de sa famille par alliance). Élisabeth Suzanne de Jaucourt (1755-1816) s’était mariée à son cousin, Hercule-Philippe-Étienne de Baschi, comte du Cayla, en 1772. La feuille de vigne qui orne son habit est une référence possible à la culture des vignes qui entourait leur propriété du sud de la France. Maréchal de camp dans l’armée royale, le comte fut forcé à l’exil durant la Révolution. La jeune fille avait à peine 20 ans lorsque Houdon fit son portrait. Saint Aubin notait en marge du livret du Salon : « admirable pour la légèreté du ciseau« . Comme la Diane, la charmante Bacchante est saisie dans l’élan d’une course. L’animation de la chevelure garnie de roses, la fermeté du corps sous la tunique, la fraicheur de l’ensemble, évoquent la prime jeunesse. Malgré le mouvement, une retenue est à noter dans l’expression du visage. Une vitalité et une spiritualité toute française transparaissent.

La comtesse du Cayla, Frick collection, New York

Ce buste était accompagné au Salon de 1777, de celui de sa mère Elisabeth Sophie de Jaucourt. Élisabeth Sophie de Gilly, fille unique de Simon Gilly, directeur de la Compagnie des Indes, avait été mariée à Louis Pierre, comte de Jaucourt, maréchal de camp, en 1752. Il s’agit probablement d’un buste posthume. La comtesse était morte trois ans plus tôt à l’âge de 39 ans, après avoir subi de nombreuses fausses couches. Elle aurait été victime des pressions d’une belle-mère tourmentée par l’assurance d’une descendance multiple. Houdon a donné à son portrait une mélancolie particulière. Le regard empreint de nostalgie, témoigne de la disparition du modèle. Les coques de la chevelure forment des vagues et la ligne serpentine pare d’une suave élégance le modèle au destin tristement interrompu.

La comtesse de Jaucourt, musée du Louvre, Paris

Au même Salon de 1777, Houdon exposait les bustes de trois femmes, parmi les plus influentes de la Cour, Mesdames de France et la comtesse de Provence.

Les tantes du Roi, restées vieilles filles, régnaient à Versailles. Madame Adélaïde et Madame Victoire, posèrent pour Houdon avant que Louis XVI lui même n’accorde des séances de pose au sculpteur. Louise Marie-Thérèse Victoire était la cinquième fille de Louis XV et de Marie Leczinska, d’un an la cadette de Madame Adélaïde. Dans les mémoires secrets, Bachaumont commente ainsi les bustes exposés : « les deux tantes fournissent des contrastes …qu’il n’a pas moins bien saisis, soit en exprimant la finesse des traits de l’aînée, soit en modelant l’embonpoint de la cadette. Il faudrait être artiste pour vous détailler toute l’habilité du ciseau à travailler les dentelles, à planter les cheveux, à les détacher, à coiffer avec élégance…« . Comme pour presque tous les bustes de femmes de ces années, une ample draperie enveloppe les corps. La sècheresse du buste plat de Madame Adélaide s’oppose aux rondeurs du torse de Madame Victoire. Madame Adélaïde était connue de la Cour pour son caractère dominateur et ses manières rudes. Houdon rend sans complaisance son physique ingrat, aux yeux globuleux, au front court, la petite bouche laissant apparaître l’intervalle de deux incisives. La forte personnalité est palpable, autant que la bonhomie de la cadette, plus effacée. Toutes deux émigrèrent en 1791 et moururent en Italie.

Le portrait de la comtesse de Provence a quant à lui disparu. Restée sans enfant, elle était l’épouse du petit fils de Louis XV. Sa figure annonçait, selon le continuateur de Bachaumont « moins de fraicheur mais plus de maturité » que le portrait de son mari, Monsieur, comte de Provence.

Encore trois portraits de femmes pour clore le Salon de 1777, les marbres de Mademoiselle et Madame Servat et un buste en terre cuite de Mademoiselle Bocquet.

Marie Adélaïde Giraut était l’épouse de Jean Baptiste Servat, fermier général, député de la ville de Bordeaux. Les fermiers généraux représentaient une autre catégorie de mécènes dont Monsieur Servat était un éminent représentant, connu comme ayant une importante collection d’art et d’estampes, parmi laquelle des Rembrandt, et un Rubens. C’est en amateur avisé qu’il choisit Houdon pour réaliser les portraits de sa femme et de sa fille (l’identification du buste de sa fille reste incertaine). Bien qu’il ne firent pas partie des portraits royaux exposés, Houdon les traita avec autant de majesté. Il est possible qu’il ait creusé plus ou moins leur pupille, rendant ombre ou clarté, en fonction de la couleur des yeux de ses modèles. Dans le portrait de Madame de Servat, on pense à des yeux clairs, plutôt bleus.

J. A. Houdon, Madame Servat, Paris, musée du Louvre

J. A. Houdon, Mademoiselle Servat (?), Liebieghaus de Frankfurt

Mademoiselle Bocquet, dont le buste a disparu, appartenait au milieu des artistes et artisans portraiturés par Houdon. Elle était peintre, élève de Joseph Vernet et amie de Madame Vigée Lebrun. Son père tenait un commerce de curiosité rue Saint Denis et son oncle était dessinateur des Menus. Madame Vigée le Brun relatait dans ses souvenirs : « je dessinais d’après nature et d’après la bosse le plus souvent à la lampe avec Mademoiselle Bocquet. Je me rendais les soirs chez elle rue Saint-Denis, vis-à-vis celle de la Truanderie, où son père tenait un magasin de curiosités. Elle avait alors 15 ans et j’en avais 14. Nous rivalisions de beauté. Nous ne pouvions passer dans la grande allée du Palais Royal sans fixer vivement l’attention. Mademoiselle Bocquet avait un talent remarquable pour la peinture, mais elle l’abandonna presque entièrement après avoir épousé Monsieur Filleul. Que ne puis-je parler de cette aimable femme sans me rappeler sa fin tragique ! Hélas ! je me souviens qu’au moment où j’allais quitter la France pour fuir les horreurs que je prévoyais, Madame Filleul me dit : « vous avez tort de partir, moi je reste car je crois au bonheur que doit nous procurer la Révolution« . Nous savons que Madame Filleul fut guillotinée au motif d’avoir servi la cour. Son mari était concierge au château de la Muette, propriété de Marie-Antoinette. Elle fut conduite à l’échafaud par le tribunal révolutionnaire avec Madame Chalgrin, fille de son maître en peinture Joseph Vernet.

En quittant le Salon de 1777, évoquons la présence des bustes des enfants de l’architecte Brongniard, Alexandre et Louise, également issus du cercle des artistes qui entouraient Houdon. Ils sont la preuve que son talent s’appliquera à restituer l’enfance autant que le féminin.

En 1781, faisant suite à cette étonnante série de portraits de femmes, Houdon revint aux allégories avec la statue d’une Céres, commande du comte d’Artois pour le château de Maisons et avec les deux statues décoratives de l’Eté et de la Frileuse commandées par Monsieur de Saint-Waast, administrateur général des Domaines.

Ce fut l’occasion renouvelée pour l’artiste de louer la grâce et la volupté en ces deux figures féminines façonnées en autant de matériaux : terre cuite, plâtre, marbre, et bronze.

Corps jeune et gonflé, presque lourd pour l’Eté, ornée de fruits et de pampres. De sa main gauche la jeune femme soutient à peine l’arrosoir qui porte l’eau nécessaire. Tandis que la figure de l’Hiver couverte d’un châle, aux yeux mi-clos, tente de se réchauffer, serrant les bras contre sa poitrine.

Houdon, L’Eté, Montpellier, musée Fabre

Houdon, La Frileuse (ou l’Hiver), New York, Metropolitan Museum

Houdon, La Frileuse (détail), New York, Metropolitan Museum

Houdon, La Frileuse (détail), New York, Metropolitan Museum

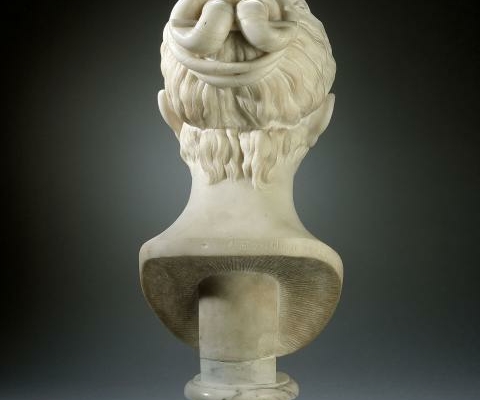

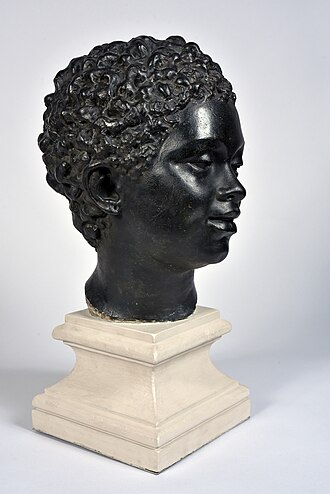

Et c’est du blanc du marbre au noir, que Houdon, au centre de son oeuvre, crée le buste d’une jeune « Négresse ». Le buste est issu d’un groupe de sculptures acheté à Houdon par le duc de Chartres pour orner son jardin de Monceau. Une femme de couleur noire, une suivante, réalisée en plomb versait de l’eau sur une baigneuse de marbre blanc. L’ensemble fut détruit par le vandalisme révolutionnaire. L’inventaire de la saisie mentionnait qu’il restait la figure d’ »une négresse en plomb… ». La statue avait été décapitée et le reste du corps fut probablement fondu suite à la saisie. Seulement Houdon avait gardé dans son atelier le modèle de la servante, un buste en plâtre patiné de noir, qu’il exposa au Salon de 1781. Il le réutilisera en 1794, comme emblème de l’abolition de l’esclavage, rajoutant sur le piédouche l’inscription suivante : « Rendue à la liberté et à l’égalité par la Convention nationale, le 16 pluviôse, deuxième de la République française une et indivisible ». En cette date du 4 février 1794 la Convention déclarait : « tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouissent de tous les droits assurés par la Constitution ».

Houdon, buste de femme, musée de Soissons

De ce buste en plâtre noir, il ne reste aujourd’hui que la tête conservée au musée de Soissons. En effet, les bombardements de 1918 valurent aux collections du musée des destructions qui atteignirent en partie l’œuvre de Houdon. La « Joconde soissonnaise », telle que surnommée depuis, a était l’objet, en 2022, d’une actualité autour de l’exposition Fictions of Emancipation au Metropolitan Museum de New York. L’exposition avait pour thème l’histoire de l’esclavage et de l’émancipation des populations noires à travers la sculpture occidentale. On y apprit que Houdon réussit en son temps à ériger comme symbole de liberté des peuples noirs, une figure féminine. Deux bronzes tardifs reproduisent l’oeuvre, l’un possiblement de Thomire se trouve au musée Nissim de Camondo, l’autre une réduction, au musée des arts décoratifs de Paris. Mais la fraîcheur et la grâce rayonne du morceau en plâtre de Soissons, oeuvre de la main du maître .

Le Salon de 1781 montrait deux autres bustes de femmes, la princesse Dachkov et Madame de Sérilly. Le premier, disparu, donnait le visage d’une aristocrate éclairée. La princesse Dachkov, femme de Lettres publia deux pièces de théâtre et une tragédie et fut à l’origine de l’Académie impériale de Russie. Proche de Catherine II, elle devait s’en éloigner. Première femme à être élue membre honoraire d’une Académie étrangère, en 1783, elle siégea à l’Académie royale des sciences de Suède et rallia les idées républicaines.

Madame de Sérilly était, elle, Dame d’honneur de la reine Marie-Antoinette. Son buste par Houdon est un exemple de la magnificence des oeuvres glorifiant la femme. Nous choisissons de citer ici l’auteur Georges Giacometti (G. Giacometti, 1929, vol. 2, p. 143-5, fig. p. 144 ): « Dans ce buste peut être encore plus que dans tout autre, Houdon a montré jusqu’où ses dons d’observation pouvaient le mener dans l’exécution, en pénétrant la nature psychique du personnage et en la fixant dans la matière… Ce buste par la valeur de l’exécution est peut-être le plus haut témoignage que l’on puisse invoquer au profit de l’art réaliste ; mais il est vrai de dire que c’est le réalisme mis au service du beau le plus pur, le plus distingué qu’il soit donné de rencontrer. C’est la vérité même poétisée ; simple question de formule : on écrit en prose ou en vers, mettons que Houdon, tout en restant vrai, dédaigne si l’on peut dire la prose, et écrit en vers dans le marbre ».

Houdon, Madame de Sérilly, The Art Institute of Chicago

Houdon, Madame de Sérilly, The Art Institute of Chicago

Houdon, Madame de Sérilly, The Art Institute of Chicago (détail)

Cliquer ici pour ajouter votre propre texte

De 1782 est également daté un buste de la duchesse de Mecklenburg-Schwerin, qui avait posé dans l’atelier de Houdon, à la Bibliothèque du Roi. Louise était la cousine du duc Ernest Louis de Saxe-Gotha. A l’instar de la principauté de Gotha, les jeunes époux, princes de Schwerin, commandèrent à Houdon une quinzaine de bustes en plâtre d’écrivains, philosophes et artistes des Lumière pour leur château qui devint un centre artistique de renommée. Le château de Schwerin abrite encore aujourd’hui les bustes de Houdon, ainsi qu’une collection de peintures de l’animalier Jean Baptiste Oudry.

C’est probablement le prince Henri de Prusse qui commanda à Houdon le portrait de la comtesse de Sabran. Veuve depuis une dizaine d’années lorsque le sculpteur fit son portrait, vers 1785, Françoise Éléonore tenait Salon dans la capitale. Elle était l’amie de la peintre Vigée le Brun qui rapportait dans ses Souvenirs : « elle était fort jolie ; ses yeux bleus exprimaient sa finesse et sa bonté. Elle aimait les arts et des lettres, faisait de très jolis vers, racontait à merveille et tout cela sans montrer la moindre prétention. Son esprit naïf et gai avait une simplicité toute gracieuse qui la faisait aimer et rechercher de tous, sans qu’elle se prévalût en rien de ses nombreux succès dans le monde« .

Durant la Terreur, la comtesse se réfugia auprès du prince de Prusse, révolutionnaire des premières heures ; elle y retrouva le chevalier de Boufflers, gouverneur du Sénégal, qu’elle épousa en 1797. Son buste en mouvement la présente drapée à l’antique, manifestant la modestie de son caractère et une certaine pudeur.

Houdon, la comtesse de Sabran, marbre, Neues Palais Potsdam

De 1787 à 1791 Houdon fit les portraits de sa propre famille en commençant par le très beau buste de sa femme, Marie Ange Cecile Langlois qu’il épousa à son retour des États-Unis le 1er juillet 1786. La jeune fille avait alors à peine 21 ans, le sculpteur en avait 45. Elle devait pourtant mourir en 1823, cinq ans avant son mari. Fille de Jean Langlois, « employé dans les affaires du roi » à Amiens, elle fut adoptée après la mort de sa mère par la femme de Thomas Walpole. Jeune femme cultivée, elle seconda Houdon tout au long de leur vie commune s’occupant des comptes et correspondances. Femme de caractère, il est connu qu’elle dénonça le peintre Jacques Louis David, l’accusant d’arrestations et d’exterminations à l’encontre d’artistes membres de l’ancienne Académie royale. Celui-ci s’en défendit. Le portrait de la jeune femme présenté au salon de 1787 est un buste nu dont la fraîcheur et la volupté furent remarqués. La vitalité quasi impressionniste du jeune visage souriant annonce par son animation certains bustes de Carpeaux. Les muscles semblent bouger sous la chair, les fossettes, les yeux rieurs en amande, la bouche entrouverte en font un exemple parfait de naturel et d’authenticité en sculpture. L’allégresse de l’artiste à rendre la beauté de sa jeune épouse est palpable dans le rayonnement de l’oeuvre.

Houdon, Madame Houdon, Paris, musée du Louvre

Durant la Constituante Jean Antoine Houdon se montra proche du nouveau régime favorable à une monarchie constitutionnelle, partisan des droits de l’homme et des idées révolutionnaires allant vers plus d’égalité et de liberté. Toutefois sa proximité avec la royauté et certaines figures éminentes de l’Ancien Régime lui valurent d’être inquiété au temps de la Terreur.

Au Salon de 1789, il présentait le buste de Mademoiselle olivier, pensionnaire du roi à la Comédie. Son succès dans le rôle de Chérubin, du Mariage de Figaro, valut la postérité à la jeune comédienne. Sous les traits du page, elle avait séduit le public tant féminin que masculin : « les femmes se laissaient séduire par Chérubin et les hommes ne perdaient pas de vue que sous l’habit du page il y avait Mademoiselle Olivier » (Arsène Houssay, Louis XVI et Galerie du XVIIIe siècle, page 353). Une fièvre putride emporta l’actrice blonde aux yeux noirs. Elle s’éteint à l’âge de 23 ans. Le buste de Houdon, loué pour sa grâce et sa fraicheur a disparu mais une gravure de Massol d’après Charles Lemire l’immortalise dans le rôle.

Mlle Olivier, Massol d’après Charles Lemire, Trustees of the British Museum

Le grand buste en bronze de Madame la comtesse de Thélusson conservé au Detroit Institute of Art est un parfait exemple au féminin de l’intérêt porté par Houdon à la fonte des sculptures. Logé aux ateliers de la ville, il avait souhaité faire revivre l’art du bronze dans la statuaire, construisant des fourneaux et formant des ouvriers. Il y fondit sa Diane et la Frileuse. Lorsque son bail fut interrompu, en 1787, il acquit une maison en face afin de continuer la pratique du bronze. Outre son Apollon et un buste de Madame d’Aschoff, il prit sur sa fortune personnelle, afin d’y fondre ses portraits parmi les plus illustres et son grand Ecorché. Le bronze de Madame Louise de Thélusson de Sorcy est daté de cette époque, en 1791.

Houdon, la comtesse de Thélusson de Sorcy, bronze, Detroit Institute of Arts

La qualité des bronzes de Houdon est caractérisée par une fonte très pure, de couleur noire et brillante, travaillée finement. La cire perdue était utilisée pour les grandes statues et la fonte au sable pour les œuvres reproduites à plusieurs exemplaires.

Louise de Thélusson était la fille de Jacques Rilliet, célèbre banquier parisien. Genevoise sa famille était liée aux activités du cercle des négociants suisses, commanditaires de Houdon, les Necker, Girardot de Marigny, Vermenoux…La jeune femme devait épouser Jean-Isaac de Thélusson également issu d’une famille de banquiers suisses. Il avait acquis le domaine du comté de Sorcy dans la Meuse, peu de temps avant leur mariage. Le peintre Jacques-Louis David exposait au Salon de la même année les portraits de la famille considérée comme républicaine. Une certaine rondeur et un tendre abandon est à noter dans ce buste figurant la comtesse qui venait d’être mère pour la seconde fois. Le grand voile couvre la chevelure ornée de rose et descend jusqu’à l’amorce de la taille, lui donnant l’allure d’une Vestale antique. Le travail de la ciselure, du polissage et de la patine fait de ce bronze à la cire perdue un ouvrage d’art d’une rare qualité. Le matériau y est travaillé avec autant d’adresse et de somptuosité que les grands marbres.

Sous le consulat et l’Empire Houdon poursuivit ses portraits de femmes, la philosophe Dorothea von Rodde-Schlosser, l’aventureuse margrave d’Anspach, la princesse de Salm-Dyck, femme de lettres, la comtesse Laure Regnault de Saint-Jean d’Angély, appartenant à la noblesse d’Empire, connue pour sa grande beauté…

Aucun de ses bustes ne nous sont parvenus à ce jour, excepté celui de Madame Duquesnoy marbre daté de 1805, conservé aux San Francisco Fine Arts Museums. Elle était l’épouse d’Adrien Cyprien Duquesnoy, maire du 10e arrondissement de Paris qui maria la fille aînée de Houdon. La présentation et l’aspect impassible du portrait lui confère une sérénité qui rappelle celle des premiers bustes à l’antique. Une boucle semble faire se rejoindre les oeuvres par delà les âges. Houdon suit également ici, dans un souci de réalisme, la nouvelle mode des coiffures dites à la grecque. Le physique ingrat du modèle n’enlève rien à la grande finesse du travail du marbre et à la grâce qui semble peu se soucier des questions de beauté ou de laideur physique. La présence de la personne est restituée avec une aura, auquel le doux et discret sourire n’est pas étranger.

Houdon, Madame Dusquesnoy, marbre, San Francisco Fine Arts Museums

Parmi les tous derniers bustes de femmes donnés par Houdon figure celui de l’impératrice Joséphine. Il écrivait le 17 août 1806 à Monsieur Daru, intendant général de la maison de S.M. l’ Empereur : « Monsieur, j’ignore si vous êtes instruit que S.M. l’ Empereur a dénié m’accorder des séances pour faire son buste. J’ai été assez heureux pour qu’elle fut satisfaite de la ressemblance. J’ai par la suite obtenu la même faveur et le même succès de sa majesté L’Impératrice » (Archi. Nat. 02.202). Le buste en terre cuite ou en plâtre fut exposé au salon de 1806 au musée Napoléon (nouvelle appellation du musée du Louvre). Le marbre du Salon de 1808 est aujourd’hui conservé au musée national du château de Versailles. Présentée à l’antique, l’Impératrice est coiffée d’un diadème. Les cheveux relevées retombent en mèches suivant la mode de l’époque. Houdon était alors âgé de 65 ans.

Houdon, L’Impératrice Joséphine, Château de Versailles, Photo (C) RMN-Grand Palais (Château de Versailles)

Nous aurions préféré terminer cette inouïe galerie de portraits par un buste moins officiel. Ce qui nous y séduit davantage est la traduction des psychologies et des charmes de femmes plus ou moins connues.

Houdon aima particulièrement occuper son talent à rendre leurs grâces, animant toutes matières dans des compositions savantes. Les chevelures, les regards, les courbes, les corps vibrants, les mousselines, taffetas, dentelles, ornements floraux, tout contribua à louer dans son oeuvre la volupté du féminin.

Si nous devions le célébrer en en retraçant le chemin dans les arts, Houdon occuperait manifestement une place éminemment originale et majeure. Sa fidélité à la pratique du portrait permit en outre d’illustrer les âges de la femme, des éclats de la tendre jeunesse, au murissement des chairs et des esprits. L’artiste artisan demeure ainsi, par delà le temps, le gardien des auras, ces enveloppes immatérielles émanant des êtres comme à leur tour des oeuvres.